弁護士コラム

第154回

『退職給付金(就職困難者のパターン)と弁護士の退職代行で最大200万円?を受給する方法』について

公開日:2025年8月27日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第154回は『退職給付金(就職困難者のパターン)と弁護士の退職代行で最大200万円?を受給する方法』についてコラムにします。

退職給付金のうち就職困難者のパターンについて解説していきます。就職困難者についてはかなり質問が多いため今回のコラムでまとめました。

近日、youtube、tiktokの動画でもアップする予定です。『就職困難者』による失業保険を受給するためのポイントを弁護士の清水隆久が解説していきます。

前提として就職困難者の認定のために、退職日までに心療内科、または、精神科に通院されることをおすすめします。退職日を退職通知日から14日経過後にして、その間に通院してください。退職日を伸ばすために、弁護士による退職代行をおすすめします。

また、退職給付金のご相談については必ずLINE登録の上、LINEからお問い合わせをお願い致します。

目次

1.就職困難者による失業保険

退職給付金については、過去にも

①退職後の傷病手当金申請+就職困難者のパターン

②特定理由離職者のパターン

③退職後の傷病手当金申請のパターン

について解説しています。

今回は、④就職困難者のみのパターンという位置付けで解説しています。

繰り返しますが、就職困難者に該当させることで、失業保険の給付日数が通常の区分より増えるメリットがあります。

就職困難者に当たるためには、就労の可能性(就職の意思、就職の能力)あるものの、就職が困難であることがハローワークによって認定される必要があります。

最近では、うつ病で申請される方が増えているように感じます。

その際、適応障害でも就職困難者にあたりますかとご質問を受けますが、適応障害では、就職困難者にはあたりません。その上で、就職困難者に該当させるためには、住所地のハローワークで、事前に意見書の書式をもらい、担当の医師にその意見書を書いてもらうようにしましょう。

また、医師の意見書は、通院開始してから6ヶ月程度の通院開始期間が最低でも必要になることが多いです。

意見書については、心療内科でも精神科でもどちらでも構いませんので、医師の指示にしたがって、定期的な通院、受診をおすすめします(6ヶ月程度が目安になります)。※担当の医師の先生によっては、心療内科での受診よりも精神科への転院をすすめられる可能性もあります。

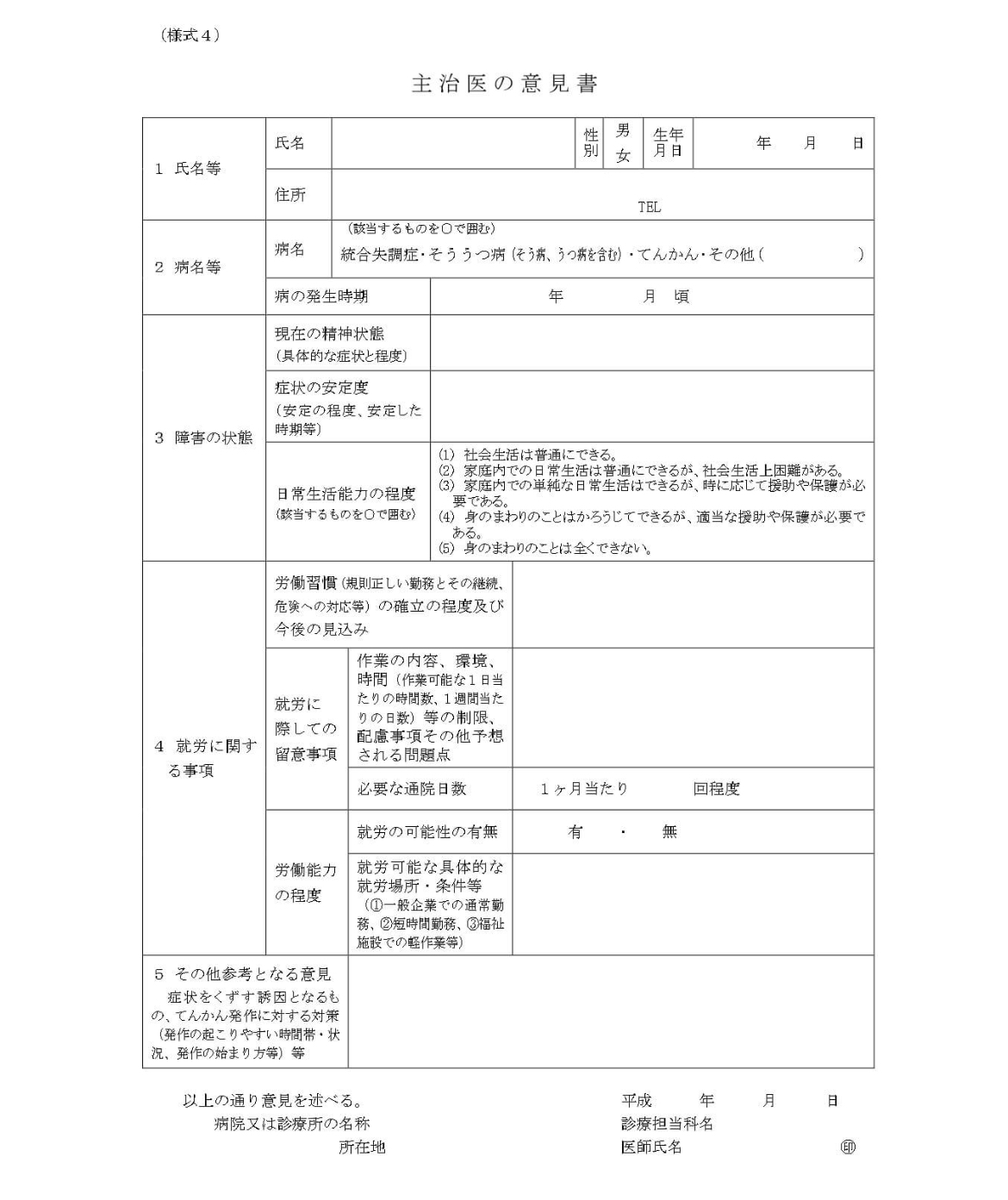

意見書の様式

就職困難者にあたる場合の失業保険の給付日数については

1年未満の退職は150日間

1年以上の加入期間がある場合は

45歳未満が300日

45歳以上65歳未満は360日

となります。

※基本手当日額(失業手当日額)は下記をご参照ください。

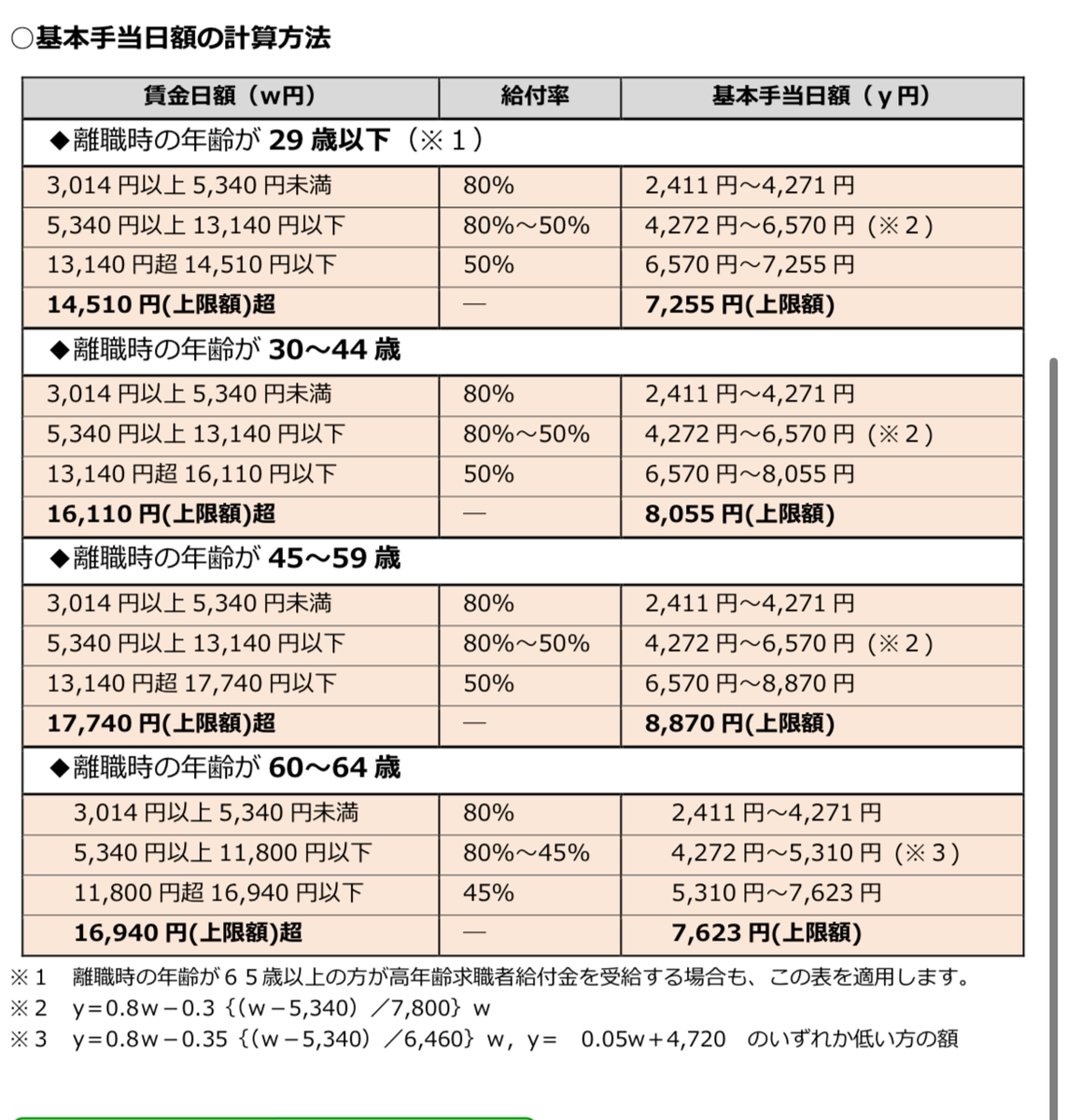

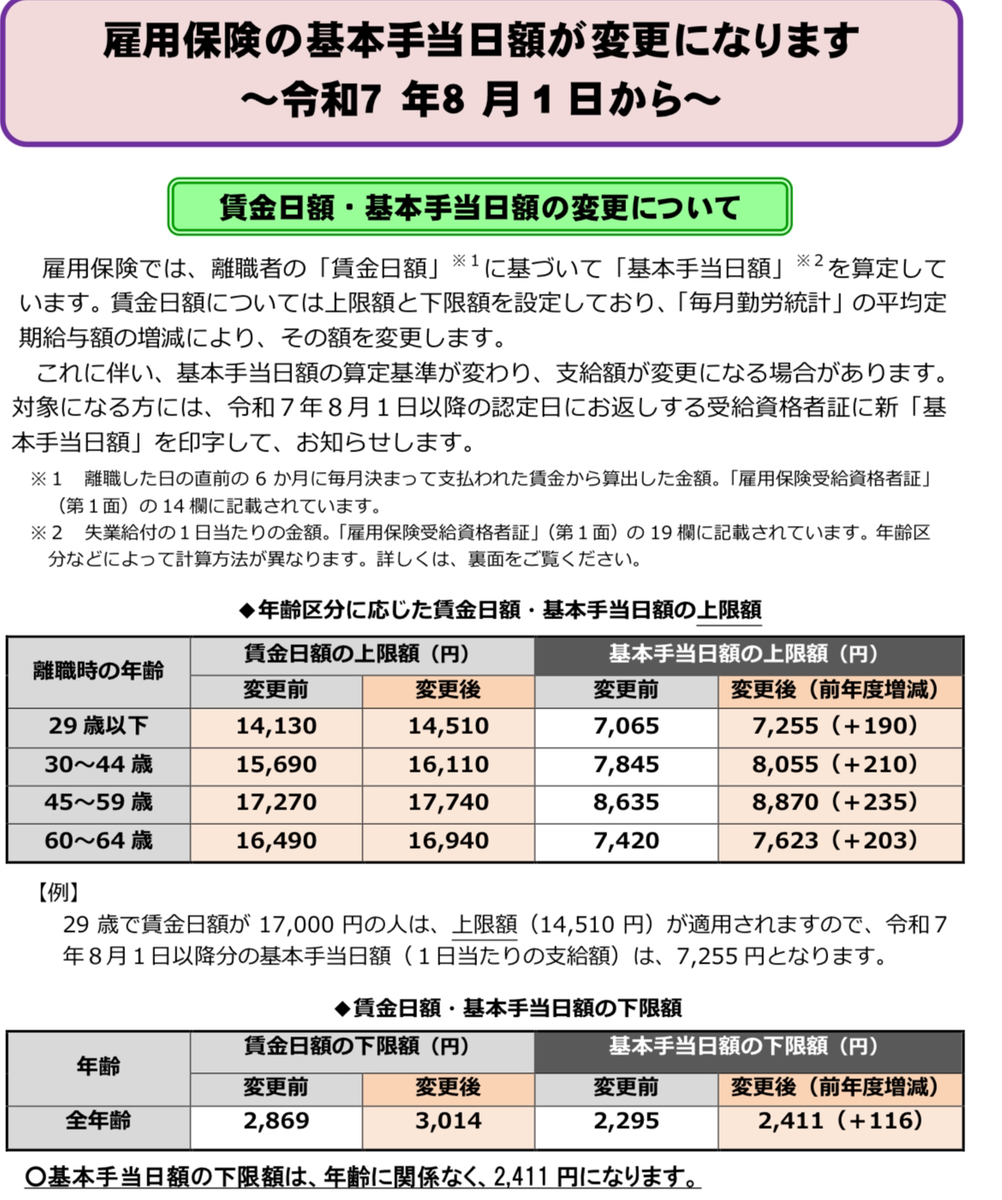

基本手当日額(失業手当日額)の上限については、以下の通りになります。

基本手当日額については、雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額となります。

支給額の計算方法は「給付日数×失業手当日額」で決まり、前職の「退職前6ヶ月間の給与」の約50〜80%に相当します。

仮に、45歳未満の方が300日支給されるとして300日につき1日あたり7,065円支給されるとしたら、合計2,119,500円が支給されます。補足として、就職困難者は離職票の退職区分としては、自己都合退職にあたります。

また、2ヶ月の給付制限期間もなく待機期間の7日のみになります。就職困難者にあたれば、早急な失業保険給付になりますので、早急な支給が受けられるという雇用保険上のメリットがあります。

2.質問と回答

⑴

Q. 診断書と主治医意見書は違うのですか?

A. 別物です。

診断書は自由形式ですが、主治医意見書はハローワークの専用書式に記入が必要です。

⑵

Q. 主治医の意見書はどこでもらえますか?

A. 最寄り(住所地)のハローワークで相談し、書式をもらって主治医に依頼します。

⑶

Q. 退職前にもらった診断書は使えますか?

A. そのままでは失業保険の申請には使えません。

主治医の意見書として改めて発行してもらう必要があります。

⑷

Q. 『適応障害』で、就職困難者にあたりますか?

A. 就職困難者とは雇用保険上の制度で、①身体障害者、②知的障害者、③精神障害者等により就職が著しく阻害されている方などが該当します。一般的には、③うつ病の方が多いと思います。

⑸

Q. ハローワークに持参する前に意見書を提出してもいいですか?

A. ハローワークで相談し、書式を受け取ってから医師に書いてもらい、提出してください。書式が違うと無効になることがあります。

⑹

Q:退職前に通院していない場合、今から通院しても意見書は間に合いますか?

A:退職後に通院しても意見書を出してもらえる可能性はあります。ただし、病気や就労困難の状態が「退職の直接的な理由」であったことを説明できる必要があります。医師にこれまでの体調の経緯や退職理由を丁寧に伝え、主治医の意見書として「就労困難であったこと」を明記してもらってください。

※退職前から、心療内科、または、精神科に通院し、事前に、うつ病の診断書を貰っておくことが重要なポイントになります。

⑺

Q:高額な給付金サポートをする民間業者がありますが、必要ですが?

A:就職困難者の認定にあたっては、医師の作成する『意見書』が重要でありますので、20万円から50万円の高額なコンサルティング費用を申し込む必要はありません。

3.まとめ

今回は就職困難者のパターンで失業保険を使い200万円を受給するパターンを解説しました。就職困難者のパターンでお困りでしたら、私までご相談下さい。

Q&Aの⑹で解説した通り、退職までに、心療内科、または、精神科を受診し、診断を受けておくことが就職困難者の認定のポイントの一つになります。

繰り返しになりますが、その際、弁護士による退職代行を使って退職日を14日経過後にして、その間、通院されることをおすすめします。

また、退職給付金サポートで20万円から50万円の高額な費用を請求する民間業者がありますが、そこまで難しいものではありません。就職困難者のパターンでお困りでしたら、私までお問い合わせください。

・参考コラム

第60回『弁護士の退職代行と退職時の給付金が最大200万円?』について

第62回『弁護士による退職代行と社会保険給付金サポートが最大500万円が受け取れるは本当か!?』について

第63回『弁護士による退職代行と失業保険給付金サポートが最大100万円が受け取れるは本当か!?』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。

今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

TOPへ戻る