弁護士コラム

第155回

『【相談窓口】退職給付金サポートと弁護士の退職代行』について

公開日:2025年8月29日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第155回は『相談窓口】退職給付金サポートと弁護士の退職代行』についてコラムにします。

※退職給付金サポートをご希望の方は必ず弁護士の退職代行のページからLINE登録をした上でLINEからご相談ください。

現在のところは、初回の電話相談、メール相談はお受けしておりません。

目次

1.前提

退職給付金とは、退職時に受給する傷病手当金申請や失業保険をまとめた給付金の種類を言います。退職する会社の退職金制度とは全くの別概念の給付金になります。

最近盛んに宣伝されている高額な退職給付金サポートに申し込みしなくとも『上手く』退職給付金を受給するための方法について解説していきます。今回の解説も弁護士の清水隆久が行います。

退職給付金の種類としては、4つのパターンが考えられます。この4つのパターンについては、すでに他のコラムで解説しているので、概要や共通項目をまとめる形で今回のコラムを書いていきます。

2.①傷病手当金制度を使うパターンについて

傷病手当金制度とは、健康保険の制度を使う方法です。

※退職時と退職後の傷病は『同一傷病』となるように注意が必要です。

例

(◯)

退職時 『適応障害』

退職後 『適応障害』

(✖️)

退職時 『適応障害』

退職後 『うつ病』

傷病手当金制度を退職後も貰うためには、

⑴同じ会社で健康保険に加入している期間が1年以上必要となります。この際、仮に、同じ会社で健康保険に加入している期間が1年未満であっても、前の会社の健康保険の加入期間が1日も空いていない場合には、前の会社と健康保険の期間を通算できます。

例

前職の退職日

令和7年3月31日

現在の会社の入社日

令和7年4月1日

⑵傷病手当金申請は、『労務不能期間』に対して支給されるため、労務不能期間の証明は、医師の診断が必要です。

最近では、適応障害やうつ病で貰う方が増えています。

⑶労務不能期間が退職日まで4日以上あること、また、休んだ期間が4日以上あること

労務不能期間、休んだ期間は有給消化でも可能。

⑷受給額(貰える額)は、コラム第62回を参照ください。

第62回『弁護士による退職代行と社会保険給付金サポートが最大500万円が受け取れるは本当か!?』について

3.②失業保険の就職困難者のパターン

⑴就職困難者とは、就業の意思や能力があるものの、やむを得ない理由により、就業が困難となっている者に対して、通常で支払いされるよりも多くの失業保険をもらう申請制度になります。

失業保険は雇用保険を財源としています。ハローワークから就職困難者に認定された後に、再就職手当を貰う方もいらっしゃいます。

最近では、うつ病のために就職困難者として認定される方が増えています。傷病手当金申請では、適応障害でも貰えていましたが、適応障害では、就職困難者にはあたりません。

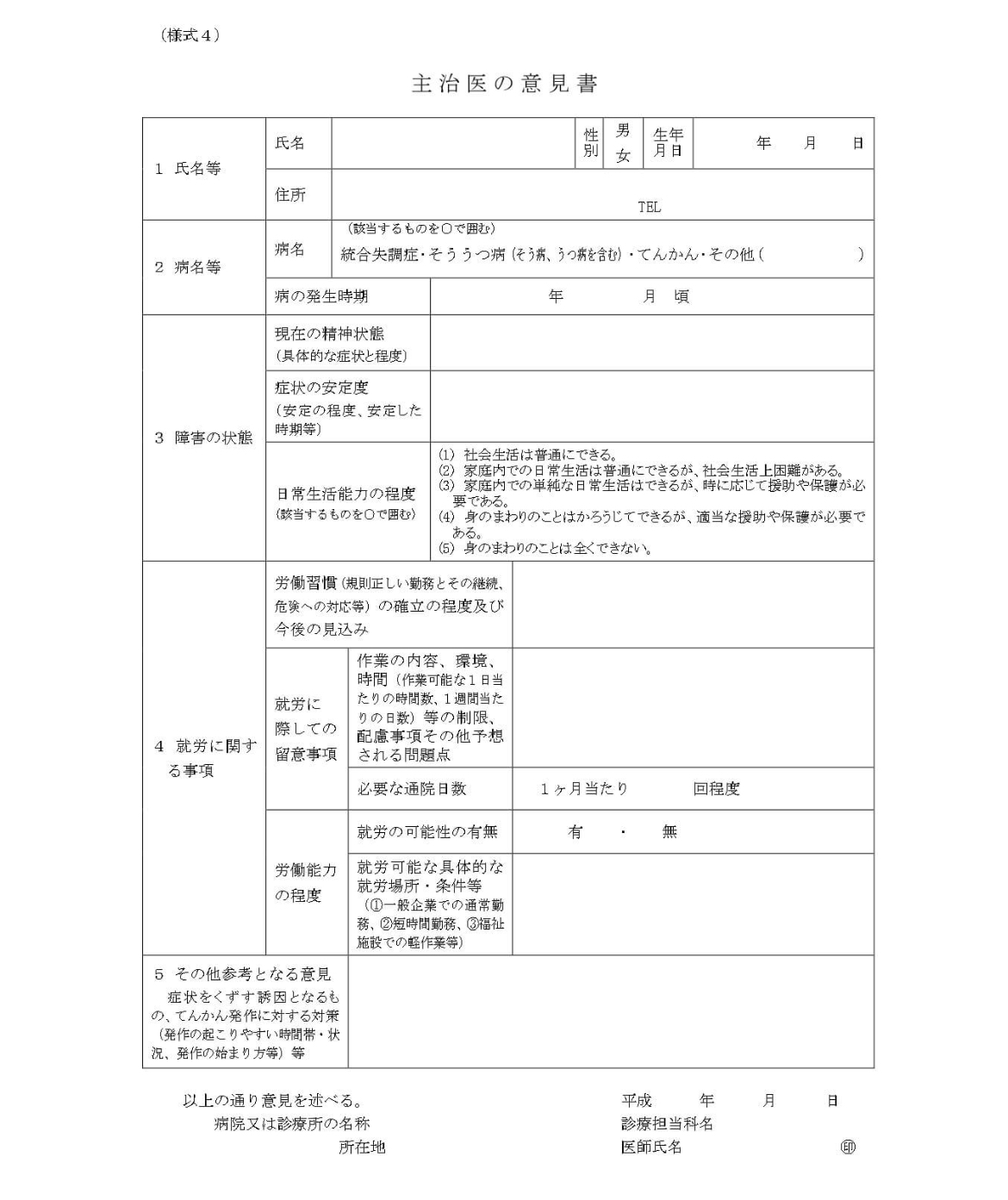

また、就職困難者の認定にあたっては、医師の診断書と意見書が必要になります。意見書の書式については、最寄りのハローワークで事前に入手するようにしてください。

※就業困難者として認定される傾向として、退職日より前に医師の診断を受けておくことをおすすめします。

※主治医の意見書は、通院から6ヶ月程度は必要になることが多い傾向があります。

⑵就職困難者で貰える額については、コラム第154回を参照ください。

コラム第154回『退職給付金(就職困難者のパターン)と弁護士の退職代行で最大200万円?を受給する方法』について

4.③傷病手当金申請と就職困難者の両方を利用するパターン

傷病手当金申請と就職困難者の両方を利用するパターンは、貰える額が1番多くなります。⑴今回のコラム①②を併用するパターンとなります。退職日まで4日以上の労務不能期間と休んだ期間が必要となります。

※当初は適応障害であっても退職後に、うつ病として診断された場合でも両方の受給が可能

退職時は、『適応障害』→6ヶ月後に『うつ病』として主治医の意見書を貰うことが多いようです。

適応障害→うつ病として、診断された場合には、同一傷病とならない傾向もあり、傷病手当金申請が貰えない可能性もあります。注意が必要です。

⑵傷病手当金申請から就職困難者への切り替えの時期やタイミング、貰える額については、コラム第60回を参照ください。

コラム第60回『弁護士の退職代行と退職時の給付金が最大200万円?』について

5.④特定理由離職者を利用するパターン

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。病気やケガなどの正当な理由があり離職した方も、特定理由離職者の対象となります。

⑴病気やケガなどの正当な理由があり退職した方が特定理由離職者に該当するため、退職時までに、少なくとも『一回は通院』することが必要となります。

最近では、適応障害、うつ状態、抑うつ状態、うつ病で診断を受けて、『特定理由離職者』にあたる方が増えています。

⑵受給額やその他のポイントについては、コラム第63回を参照ください。

コラム第63回『弁護士による退職代行と失業保険給付金サポートが最大100万円が受け取れるのは本当か!?』について

6.弁護士の退職代行サービスがおすすめな理由

今回のコラムを読むと退職給付金サポートを受けるためには、退職日をある一定の期間を取る必要があることがわかると思います。

そこで、弁護士による退職代行を使い退職通知してから14日経過後を退職日として、初診日から退職日までの『4日間』を確保することをおすすめします。

民間会社が運営している退職代行サービスや労働組合が運営している退職代行サービスは、退職の申し出をしたその日が退職日になってしまうケースも多発し、退職給付金が貰えないケースが多くあります。注意が必要です。お悩みでしたら、私までご相談ください。

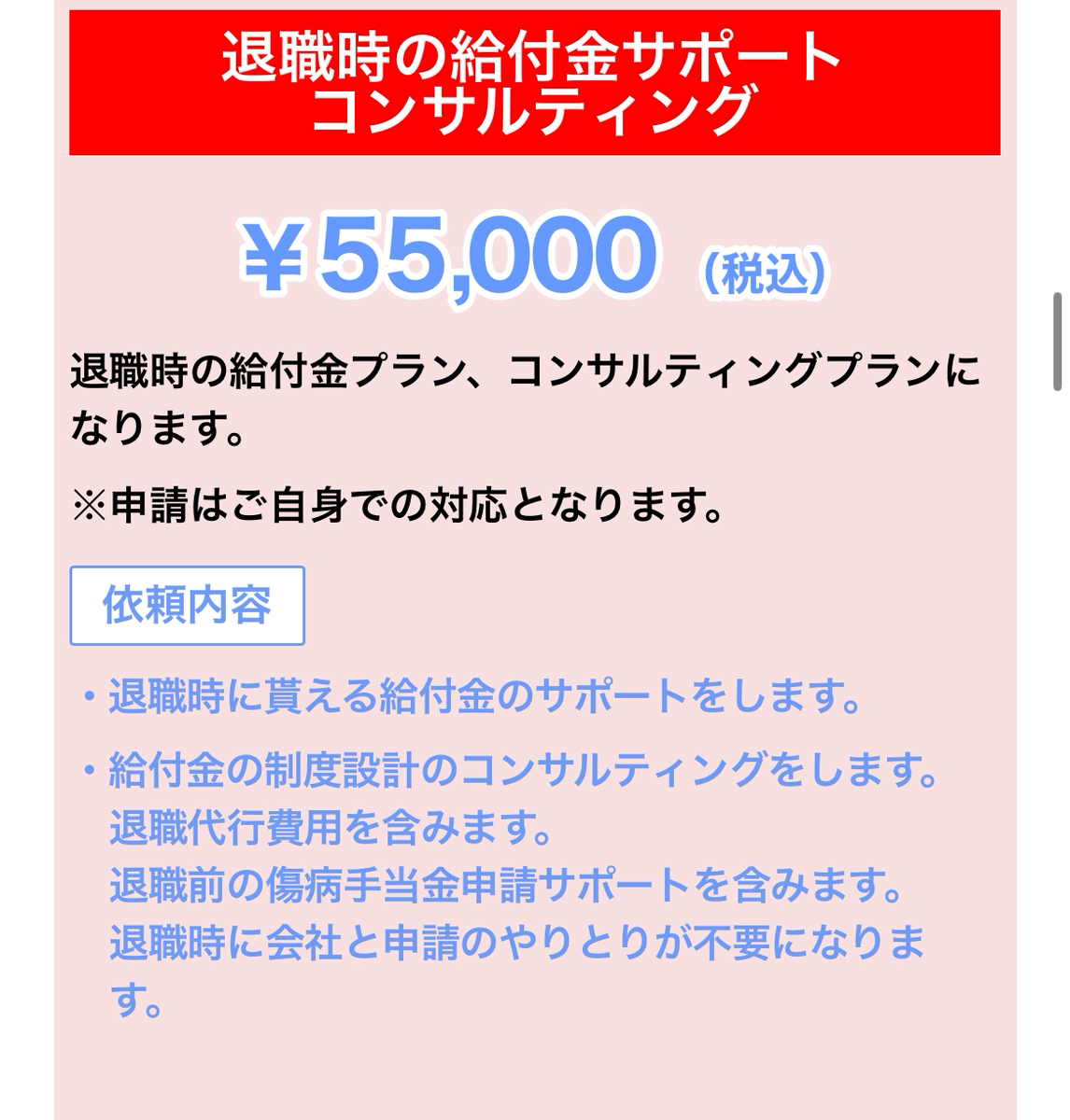

退職給付金コンサルティングをお申し込み頂いた場合には受給までの設計を提案します。お問い合わせ下さい。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。

今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

TOPへ戻る